Contar la historia y repasar en voz alta para oídos ajenos la intimidad de la muerte y la soledad es siempre una traición. Y traidora la memoria que no sabe distinguir entre haber vivido y estar hablando, la memoria con sus atajos y su infinita capacidad de recordar. —Stuschevatsia.

Stuschevatsia, si es que así se escribe, es el título de la novela que persigo desde más o menos 2004. Desde febrero de 2013 no he trabajado en ella. Sin embargo hoy he puesto en un nuevo documento las palabras et in Arcadia ego. El principio de la gran revelación que está atorada ahí desde 2009, cuando empecé la maestría y dejé de escribir. Mi última incursión en esa historia que no termino de escribir, pero que ya conozco, ocurrió el 13 de Febrero de 2013. Murió un abuelo, yo amaba a la nieta que lo lloraba. Vaya uno a saber si lloraba yo por el abuelo, por la nieta o por todos, que hemos de morirnos. En todo caso, me puse a pensar en eso de doler, sufrir y al final morirse. Y escribí esto que bien podría ser un prólogo para la novela que no he terminado, pero un día será pasto de las llamas...

* * *

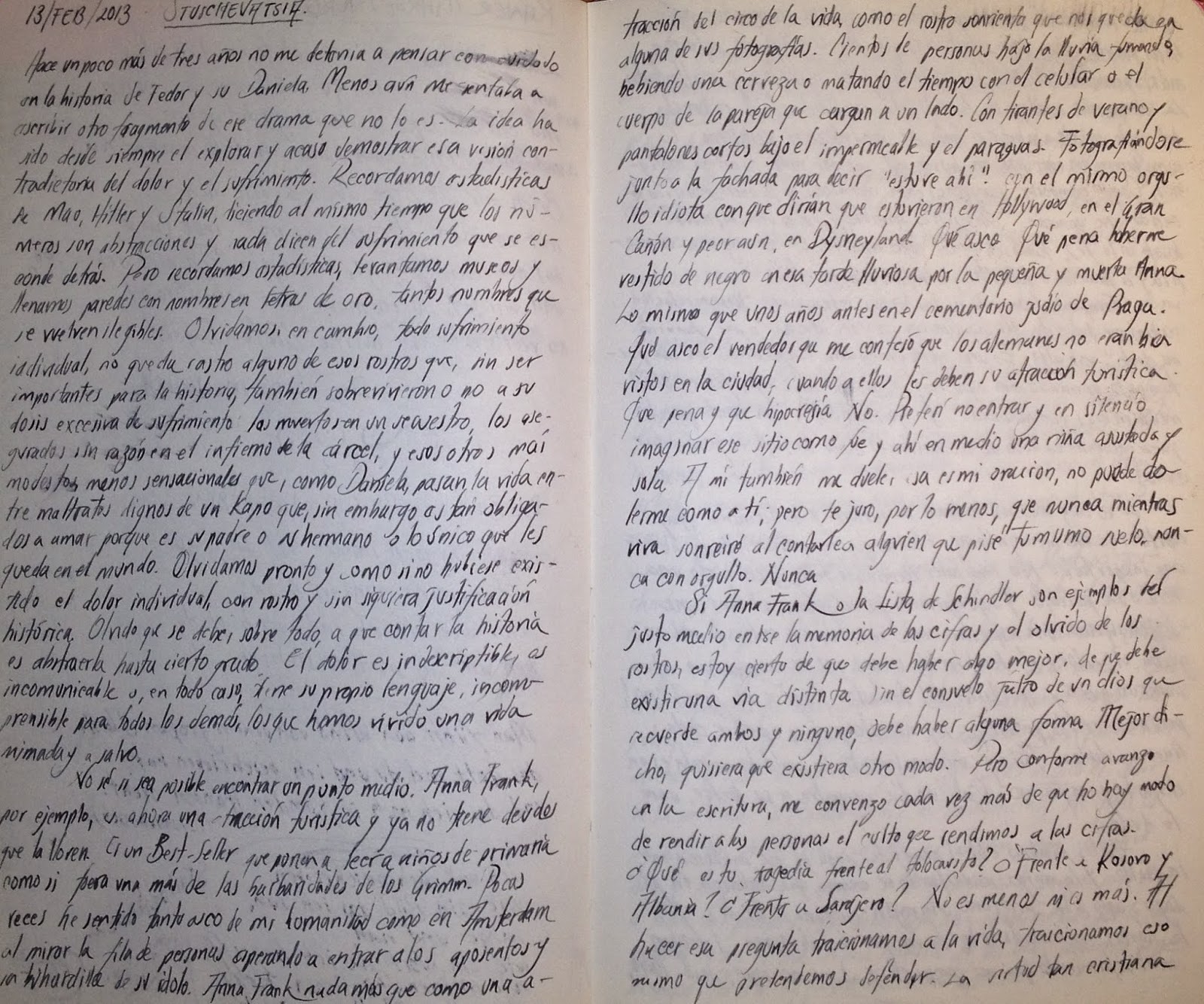

Hace un poco más de tres años no me detenía a pensar con cuidado en la historia de Fedor y su Daniela. Menos aún me sentaba a escribir otro fragmento de ese drama que no lo es. La idea ha sido desde siempre el explorar y acaso demostrar esa visión contradictoria del dolor y el sufrimiento. Recordamos estadísticas de Mao, Hitler y Stalin, diciendo al mismo tiempo que los números son abstracciones y nada dicen el sufrimiento que se esconde detrás. Pero recordamos estadísticas, levantamos museos y llenamos paredes con nombres en letras de oro, tantos nombres que se vuelven ilegibles. Olvidamos, en cambio, todo sufrimiento individual, no queda rastro alguno de esos rostros que, sin ser importantes para la historia, también sobrevivieron o no a su dosis excesiva de sufrimiento: los muertos en un secuestro, los asegurados sin razón en el infierno de la cárcel, y esos otros más modestos y menos sensacionales que, como Daniela, pasan la vida entre maltratos dignos de un kapo que, sin embargo, están obligados a amar porque es su padre o su hermano o lo único que les queda en el mundo. Porque de ellos viven y no existe otro mundo fuera del que comparten con ese amado kapo que es familia, que es preciso amar porque define al amor. Olvidamos pronto y como si no hubiese existido el dolor individual, con rostro y sin siquiera justificación histórica. Olvido que se debe, sobre todo, a que contar la historia es hacerla abstracta. El dolor es indescriptible, es incomunicable o, en todo caso, tiene su propio lenguaje, incomprensible para todos los demás, los que hemos vivido una vida mimada y a salvo. Incomprensible para los que a lo sumo hemos experimentado una tragedia pequeñoburguesa.

No sé si sea posible encontrar un punto medio. Anna Frank, por ejemplo, es ahora una atracción turística y ya no tiene deudos que la lloren. El altillo donde se murió de soledad, de odio y hambre es ahora el pretexto para una novela que se vuelve película y que me parece una asquerosa vulgaridad. Fuck you Mr. John Green. El mismo diario de Anna Frank es un best-seller que ponen a leer a niños de primaria como si fuera una más de las barbaridades imaginadas que recopilaron los Grimm. Pocas veces he sentido tanto asco de mi humanidad como en Amsterdam al mirar la fila de personas esperando a entrar en los aposentos y la buhardilla de esa ídolo de masas que es Anna Frank, esa que ya no tiene mucho que ver con la niña que sufrió, con la cara que tenía en el último respiro. Anna Frank nada más que como una atracción del circo de la vida, como el rostro sonriente que nos queda en alguna de sus fotografías. Cientos de personas bajo la lluvia fumando, bebiendo una cerveza o matando el tiempo con el celular o el cuerpo de la pareja que cargan a un lado. Con tirantes de verano y pantalones cortos bajo el impermeable y el paraguas. Fotografiándose junto a la fachada para decir “estuve ahí”, con el mismo orgullo idiota con que dirían que estuvieron e Hollywood y pusieron sus manos sobre la huella que dejó Brad Pitt sobre el pavimento, el mismo orgullo con que dirían que estuvieron en el gran Cañón o en Disneyland. Qué asco. Qué pena ser humano. Qué vergüenza estar ahí y darme cuenta de que esa es la más elevada muestra de humanidad. Y haber estado ahí. Qué pena haberme vestido de negro en esa tarde lluviosa por la pequeña y muerta Anna. Lo mismo que unos años antes en el cementerio judío de Praga. Y en sus sinagogas. Qué asco el vendedor que me confesó que los alemanes no eran bien vistos en Amsterdam, cuando los alemanes de hoy no tienen nada que ver con los de los cuarenta y, en todo caso, se debe a Himmler esa abominación de atracción turística, fotográfica, de novelas para jóvenes y películas de Hollywood. Qué pena y qué hipocresía marcarme así advertirme del peligro que implicaba llevar puesta una playera de la selección alemana de fútbol. Con independencia de que sea uno mexicano. Qué asco ser así de humano. Estar allí, haber recorrido miles de kilómetros y contemplar ese espectáculo sin saber bien si tenía intención de unirme o no. Pero no. Preferí no acercarme siquiera, me di la vuelta y me alejé. Preferí imaginar la casa de Anna Frank como fue y ahí en medio, a esa niña asustada y sola. A mí también me duele, esa es mi oración. No puede dolerme como a ti, no sé ni me imagino cómo fue tu dolor, pero te juro, por lo menos, que nunca mientras viva sonreiré al contarle a alguien que pisé tu mismo suelo. No sentiré orgullo. Me dolerá recordar tu calle, tu casa, tu nombre. No puede dolerme como a ti. Pero a mi también me duele.

Si Anna Frank y la Lista de Schindler son ejemplos del justo medio entre la memoria de las cifras y el olvido de los rostros, estoy cierto de que debe haber algo mejor, de que puede existir una vía distinta. Sin el consuelo falso de un dios que recuerde a todos y a ninguno, debe haber alguna forma. Mejor dicho, quisiera que existiera otro modo. Pero conforme avanzo en la escritura, me convenzo cada vez más de que no hay modo de rendir a las personas el culto que le rendimos a las cifras. ¿Qué es tu tragedia frente al Holocausto? ¿O frente a Kosovo y Albania? ¿Frente a Sarajevo y la China maoísta? No es menos ni es más. Al hacer esa pregunta traicionamos a la vida, traicionamos eso mismo que pretendemos defender. La virtud tan cristiana de la resignación por comparación me parece horrenda. No llores porque otros han sufrido más que tú. O quizá no sufrieron más, pero eran millones las vidas y los muertos y los maltratados. La comparación análoga de la calidad o cualidad es la fe retorcida del siglo veinte, y vaya uno a saber qué fruto rendirá en el veintiuno. Es como hacer un concurso en busca del ser con más tumores malignos. Como comparar gangrenas entre mendigos y evaluar su productividad en términos de limosnas. No sólo es horrible (que es una impresión basada en la fe), también es del todo irracional. Es engaño, es mentira y es traición a todos los que sufren o han sufrido.

Tampoco el consuelo ni las buenas intenciones tienen relación causal con todo esto. Ni siquiera esa oración idiota “a mí también me duele” vale algo. Es una mera correlación lingüística, un comportamiento aprendido para significar lo que uno debe significar socialmente en esas circunstancias. Y sigo rogándole a Kant que el juicio encuentre un modo de reconciliar el deber metafísico y el deber moral.

Llevo casi diez años contando la historia y no termino. Hay capítulos que me hicieron llorar. Palabras que me pusieron de un humor insoportable. No creo haberme sentido feliz después de terminar una línea o un párrafo. Y sigo esperando que alguien, al leer, me ofrezca siquiera una respuesta, una señal de que entiende mi angustia, el sudor y temblor de manos que me acompañan al poner un punto y apartarme del teclado. Quizá es que escribo mal, pero me consuela pensar que soy honesto porque escribir cada línea me duele. Física y emocionalmente, la maldita novela es un desgaste y un fracaso. Ojalá un día encuentre a su lector, pero lo dudo. Porque cada historia es un fracaso.

En las palabras está el amigo de papá al que mataron en un asalto, y la amiga secuestrada de mamá que hallaron en pedazos junto a la carretera. Sin razón. Y las novias, enamoradas o no de mí que me abrieron el corazón con el sufrimiento que no compartí y al que no supe corresponder. Estoy yo mismo, en toda mi asquerosa complicidad de actor y espectador en el drama del sufrimiento y del dolor. Mis manos en dos, tres, mil golpes necesarios y sin sentido alguno. Soy yo con la conciencia de haber estado de ambos lados, torturador y testigo. Nunca herido. Y con heridas que a pesar de todo desestimo al compararlas neciamente con las ajenas, y causadas o no por mí. Soy yo buscando paz o penitencia, a veces son lo mismo. Hoy me di cuenta, no es que lleve tres años sin escribir porque no tenga ideas o porque no sepa cómo sigue la historia. Es porque a veces me falta valor para sacar de mí las palabras y el dolor y los malos entendidos. No sé cuánto tiempo más me tome terminar la novela; cada vez que, como hoy, me pongo a escribir, me prometo que acabaré de una buena vez. Pero la memoria y las sombras terminan por acobardarme. Por lo menos, insisto, escribo honestamente. Quizá eso no sea una virtud, pero es una fe que me consuela. En ausencia de otra fe, acaso sea suficiente.

Hoy entendí que no habrá respuesta, que san Kant no escuchará mis ruegos. Que el juicio no sabrá conciliar la necesidad física con la necesidad moral. Que el prometido reino de los fines es mentira. Habrá silencio al final, ese lento disolverse en la nada que, por Dostoyevski, le da nombre a la novela. Entregar pedazo a pedazo, perderlo todo hasta que ya no quede nada. Esa es la esperanza que morbosamente convive con el deseo de que la publiquen y al fin me pueda tratar de novelista. Que al fin me lean muchos y ojalá me entienda ninguno. Sin puntos medios el dolor ni la ambición. Sin condiciones ni transigencias. Al final es un acto tan absurdo que termino por odiarme. Pero algún día he de terminar la porque la he empezado. Y porque se lo debo a todas las personas cuyo dolor está ahí, transmutado por alquimia de ficción en una historia. Se los debo porque no supe ser mejor. Por lo menos que me duela a mi también. Y que me duela cuando las páginas ardan y se pierdan para siempre. Porque publicar esa novela sería traición. Sería un poco como la labor despreciable del editor que hizo del diario de Anna Frank, algo que fuera legible desde la literatura. Una historia que leen los niños. Hay que terminar y luego borrarlo todo. Quemar las páginas. Porque contar la historia y corregir para otros oídos la intimidad del sufrimiento ajeno es siempre una traición. Eso, traicionar nos hace humanos. Eso es humanidad. La asquerosa traición del espectáculo. Eso es mi novela. No sé si es humanidad. Pero es lo que pienso de la humanidad.